Cisterscapes

Langheim

Herzlich Willkommen in der Klosterlandschaft Langheim (Klosterlangheim)

- Filiation: Morimond – Ebrach

- Tochterklöster: Kloster Plasy, Stift Schlägl

- Gründung: 1132 / 1133

- Auflösung: 1803

Als Filiation der 1127 gegründeten Abtei Ebrach stand Langheim mit am Anfang der zisterziensischen Expansionsbewegung in Europa. Tochtergründungen waren u.a. Plasy in Tschechien. Die im Tal des Leuchsenbaches gelegene Abtei fokussierte sich auf Waldbau, Fischzucht, Handel mit bedeutenden Stadthöfen in Bamberg und Kulmbach. Mit dem Bau der Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen entstand eine Landmarke im Obermaintal.

Als Filiation der 1127 gegründeten Abtei Ebrach stand Langheim mit am Anfang der zisterziensischen Expansionsbewegung in Europa. Tochtergründungen waren u.a. Plasy in Tschechien. Die im Tal des Leuchsenbaches gelegene Abtei fokussierte sich auf Waldbau, Fischzucht, Handel mit bedeutenden Stadthöfen in Bamberg und Kulmbach. Mit dem Bau der Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen entstand eine Landmarke im Obermaintal.

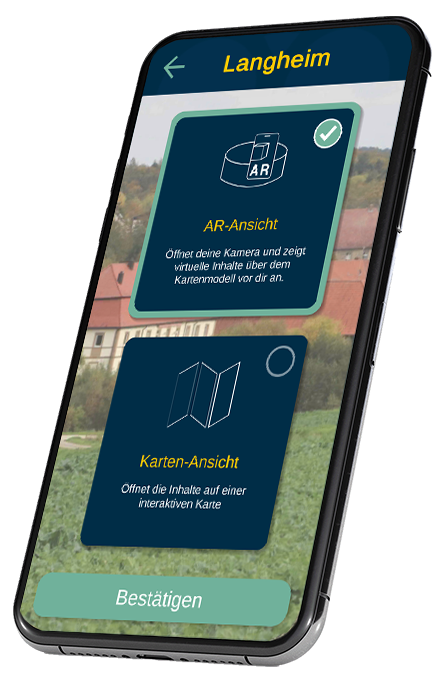

Augmented Reality - App

Erkunden Sie mit der Cisterscapes-App die rund 600 Landschafts- und Siedlungsspuren aus 17 Landschaften und fünf Ländern.

Die App beinhaltet Informationen, Bilder und Audio-Inhalte zu allen 17 Cisterscapes-Standorten in Europa.

Auf Kartenbasis können von überall die Zisterzienser-Elemente aus jeder Klosterlandschaft ausgewählt werden, um mehr zu erfahren. Oder nutzen Sie die Augmented Reality – Funktion vor Ort, um die Klosterlandschaft Langheim in 3D zu entdecken.

Am besten gleich den passenden QR-Code unten scannen oder alternativ im Store nach Cisterscapes suchen!

Erkunden Sie mit der Cisterscapes-App die rund 600 Landschafts- und Siedlungsspuren aus 17 Landschaften und fünf Ländern.

Die App beinhaltet Informationen, Bilder und Audio-Inhalte zu allen 17 Cisterscapes-Standorten in Europa.

Auf Kartenbasis können von überall die Zisterzienser-Elemente aus jeder Klosterlandschaft ausgewählt werden, um mehr zu erfahren. Oder nutzen Sie die Augmented Reality – Funktion vor Ort, um die Klosterlandschaft Langheim in 3D zu entdecken.

Am besten gleich die App über den entsprechenden Button herunterladen oder alternativ im Store nach Cisterscapes suchen!

Kloster Langheim

Das Kloster Langheim wurde 1132 oder 1133 gegründet. Die ersten Mönche kamen aus der erst wenige Jahre alten Abtei Ebrach, die ihrerseits ein Tochterkloster von Morimond war. Als Stifter des Klosters erscheinen Ministerialen (unfreie Niederadlige). Die lenkende Kraft im Hintergrund war vermutlich Bischof Otto I. von Bamberg (im Amt 1102 –1139). Er wollte durch die Klostergründung den weltlichen Einfluss des Bistums in diesem Raum festigen.

Erster Förderer des Klosters war Graf Poppo von Andechs. Die Grafen von Andechs, die späteren Herzöge von Andechs-Meranien bedachten das Kloster mit reichlich Schenkungen und bauten es nach und nach zum Hauskloster aus. Mit dem Jahr 1231 wurde das Kloster zur Grablege dieses Hauses. Die folgenden Jahrhunderte waren überschattet von Kriegen mit Verwüstungen und Plünderungen.

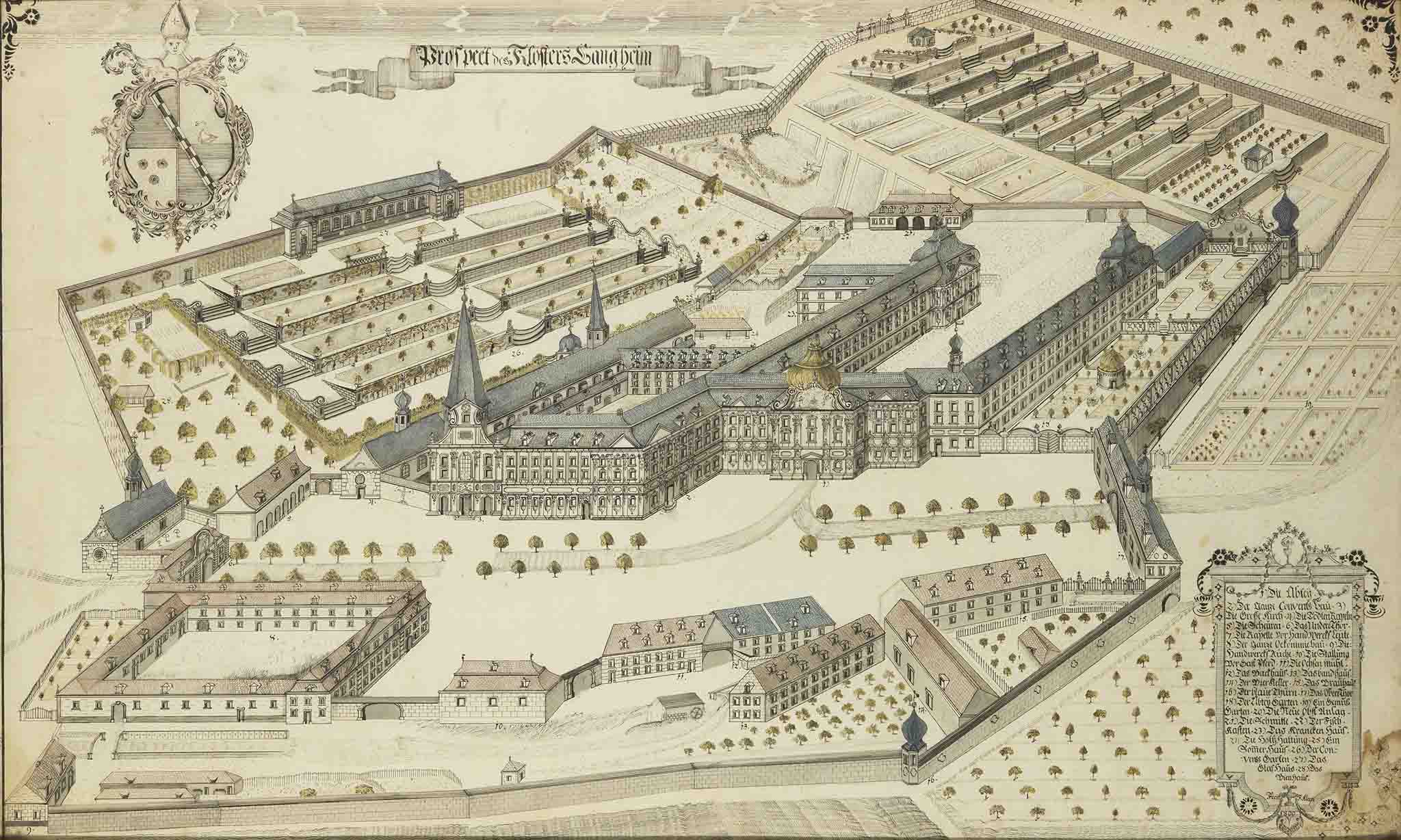

Unter den Äbten Gallus Knauer, Stephan Mösinger und Candidus II. Hemmerlein setzte eine rege Bautätigkeit ein und die durch die Kriege verwüsteten Gebäude wurden Ende des 17. Jahrhunderts bis Ende des 18. Jahrhunderts wieder neu aufgebaut. Das bis dahin mittelalterlich geprägte Kloster wandelte sich zu einer Barockabtei.

In der Nacht vom 6. auf 7. Mai 1802 zerstörte ein Brand mehrere Gebäude der Klosteranlage. Unverzüglich machte man sich an den Wiederaufbau der vom Feuer betroffenen Teile außer der Klosterkirche, für die man einen Neubau plante. Jedoch beendete die Säkularisation nicht nur dieses Bestreben. Die Gebäude der Klosteranlage wurden nach der Aufhebung des Klosters im Jahre 1803 teilweise vermietet, verpachtet, verkauft, teilweise abgebrochen.

Das ca. 12 m² große Modell, welches im Heimatmuseum Klosterlangheim zu sehen ist, zeigt die Klosteranlage um 1800. Bedingt durch die Modellsituation entsprechen Abmessungen in Teilen nicht der Klosteranlage im Original. Hergestellt wurde das Modell von Andreas Schnappauf und Hans Fischer aus Klosterlangheim in den Jahren 1982 bis 1986. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Holz und Pappe und hat eine Länge von 400cm und eine Breite von 300 cm.

Die nachfolgende Nummerierung und die Namen der Gebäude wurden von den Modellbauern angelegt und entsprechen den Bezeichnungen im 3D-Modell oben. Die eingeklammerten Gebäude existieren nicht mehr.

Errichtet wurde die Kapelle Sankt Katharina in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts vor dem unteren Torhaus. Sie diente dem Gottesdienst für die weltlichen Klosterleute und war gleichzeitig Begräbnisstätte. Im Zuge der Säkularisation wurde die Kapelle verkauft und als Scheune genutzt. Am 1. Dezember 1907 brannte die Kapelle bis auf die Außenmauern ab. Da eine Wiederherstellung scheiterte, verkaufte der Eigentümer das Außenportal nach Berlin. Bis heute ist dieses Portal in der Skulpturensammlung des Bode Museums. Im Jahr 2003 kaufte die Stadt Lichtenfels die wohl älteste erhaltene Portenkapellen Anlage der Zisterzienser im deutschsprachigen Raum.(Abt-Knauer-Straße)

Vom unteren Torhaus, das sich bis in den östlichen Teil des Ökonomiehofes erstreckt, ist nur noch der westliche Teil erhalten. Zwei Sandsteinfiguren, zum einen der heilige Bernhard und zum anderen der heilige Johannes Nepomuk, sind auf diesem Teil des Torhauses, das aus der Mitte des 18. Jahrhundert stammt, zu sehen. Die Reste des unteren Torhauses mit Schreinerei sind heute im Privatbesitz (Abteistraße).

Der Bau des Ost- und Nordtraktes des Ökonomiehofes erfolgte um 1700. Der Westtraktes wurde um 1740 unter Beteiligung von Gottfried Heinrich Krohne gebaut und von Lorenz Fink mit einem Ziergiebel versehen.

Die vierflügelige Anlage wurde im Erdgeschoss als Viehstallung und darüber als Futterboden genutzt. Heute ist der Ökonomiehof im Privatbesitz und wird als landwirtschaftlicher Betrieb und zu Wohnzwecken genutzt. (Abteistraße 8+10+12+18+20)

Dieser langgestreckte Bau befand sich mit den Bierkellern südwestlich hinter dem Backhaus bzw. Bräuhaus. Der Getreideboden ist abgegangen, die Bierkeller existieren noch und sind in Privatbesitz.

Dieser Langgestreckte Satteldachbau, erbaut Ende des 17. Jahrhunderts/Anfang des 18. Jahrhunderts, hat vier rundbogige Toreinfahrten. Ein Teil ist im Jahr 1963 abgebrannt. Zu Zeiten des Klosters lagerten hier große Mengen der Ernte. Heute sind dort Pferdestallungen untergebracht. Die Scheune ist im Privatbesitz. (Abteistraße)

Das Genüßgewölbe ist abgegangen.

Etwa an der gleichen Stelle befand sich schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts eine von Abt Heinrich I. errichtete Friedhofskapelle. Das gegenwärtige Gotteshaus wurde im Dreißigjährigen Krieg gebaut und 1624 geweiht. Der Baumeister wird den Kreis um Giovanni Bonalino zugerrechnet, sehr wahrscheinlich Hans zu Rhessau. Die Friedhofskirche war als Begräbnisstätte der Conventualen bestimmt. Die Innenausstattung der Kirche ist bemerkenswert. Heute ist die einstige Sepulturkapelle Filialkirche St. Marien, Petrus und Bernhard (Abteistraße 15).

Der Bau der Abteikirche begann wohl in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Im wesentlichen blieb das Erscheinungsbild der Abteikirche bis zur Säkularisation erhalten, einfach im Grundriss und ohne jeden überflüssigen Schmuck, typisch für die Bauweise der Zisterzienser. Die Kirche war ungefähr 68 Meter lang und ungefähr 18 Meter breit und ohne Querschiff. Der Brand vom 7. auf 8. Mai 1802 traf auch die Klosterkirche. Aber erst im Zuge der Säkularisation wurde das Gotteshaus abgerissen und bis in das Fundament als Steinbruch ausgebeutet. Heute ist die Grundfläche mit den Häusern Abteistraße 17, 19 und 21 bebaut.

Der Conventgarten ist abgegangen.

Der Konventbau umschloss in drei Flügeln den Kreuzhof. Die dreigeschossigen Bauten, die Ende des 17.und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden, wurden hauptsächlich von den Klostergeistlichen bewohnt. Verantwortlich zeichnete dabei Gottfried Heinrich Krohne. Vorhanden ist noch ein größerer Teil des Südflügels mit Südwest-Pavillion und ein Rest des Westflügels. Der Verbindungstrakt zum östlichen Eckpavillion wurde im Zuge der Säkularisation abgebrochen. Bis auf den Südwest-Pavillion, der heute die Schule der Dorf- und Flurentwicklung beherbergt, sind die erhaltenen Teile des Konventbaues in Privatbesitz und werden zu Wohnzwecken genutzt.(Abteistraße 25 und Abt-Mösinger-Straße 1+3+5+7)

Der östliche Abschluss des langgestreckten Konventbaues wurde 1792 von Lorenz Fink dem dekorativen Westpavillion Johann Gottfried Krohnes nachgestaltet. Von dem nördlich anschließenden Flügel des ehemaligen Krankenhauses ist nur noch ein kleiner Rest zu erkennen. Die beim Abbruch des Verbindungsflügels entstandene Lücke auf der Westseite wurde mit einer Mauer aus den Abbruchsteinen geschlossen. Das ehemalige Priorat ist heute in Privatbesitz (Abt-Mösinger-Straße 11).

Der Neubau des Krankenhauses für die Pflege kranker Mönche entstand 1758 als freistehendes Gebäude ohne Anbindung an die übrigen Flügel des Klosters. Bis auf einen kleinen Rest ist das Krankenhaus abgegangen.

Das Gebäude ist heute in Privatbesitz.

Das steinerne Gartenhaus, auch Glashaus genannt, ist abgegangen.

Der Fischkasten steht mit seiner Kanal- und Wasserzuführung auf den einstigen Grundmauern. Heute dient er als Holzschuppen (Töpferweg).

Dieser langgestreckte Bau mit einem massiven Erdgeschoss wurde im 18. Jahrhundert gebaut und beinhaltete neben der Schmiede auch eine Schlosserei und Wagnerei. Er weist an der Westseite drei zugesetzte korbbogige Öffnungen auf. Heute ist dieser Bau in Privatbesitz und wird zu Wohnzwecken genutzt (Töpferweg 4+6+8).

An die Stelle des alten Siechhauses ließ Abt Gallus Knauer östlich der Klausur einen langgestreckten Südtrackt, die „alte Abtei“ errichten, der als Wohnung des Abtes, des Bursars und als Gästehaus diente. Er wurde etwa um 1695/1696 wohl nach Plänen von Johann Leonhard Dientzenhofer begonnen und um 1700 vollendet. Im Erdgeschoss befanden sich die Apotheke, die Kanzlei und die Registratur. Das Gebäude wurde bis auf einen kleinen Teil abgebrochen. Heute ist dort, im nur noch zweigeschossigen Bau, das Heimatmuseum untergebracht. Die „neue Abtei“ der sogenannte „Fürstenbau“, 1728 bis 1730 errichtet, umfasste vor allem repräsentative Zimmer und Räume für vornehme Gäste. Sie schloss sich im rechten Winkel an den Südflügel des Konventbaues an und wurde im Zuge der Säkularisation bis auf den letzten Stein abgetragen (Abt-Mösinger-Straße 4).

Das Obere Tor war ein langgestreckter Satteldachbau aus dem 18. Jahrhundert, vielleicht 1730 erbaut, wenn der Wappenstein des Abtes Martin Wolf, der sich in Schloss Thurnau befindet, von dort stammt. Das obere Tor wurde abgebrochen.

Der Abteigarten und das hintere Tor sind abgegangen.

Die zu Zeiten des Klosters für den Obstbau angelegten Terrassengärten lassen sich heute noch in der Landschaft erahnen.

Dieser zweigeschossige Satteldachbau stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es wurde zwar nach der Säkularisation in Langheim noch Bier gebraut, allerdings ist das Gebäude heute in Privatbesitz und wird zu Wohnzwecken genutzt (Abteistraße 28).

Die Malztenne ist abgegangen.

Am höchsten Punkt an der südlichen Ecke der Klostermauer wurde der mit einer Zwiebelkuppe gedeckte Turm unter Abt Mauritius Knauer in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als astronomisches und meteorologisches Observatorium errichtet. Nach 1803 wurde der Turm abgebrochen.

Am 16.Mai 1700 zerstörte ein Brand das Langheimer Backhaus. Der unverzüglich unter Abt Gallus Knauer errichtete Neubau trägt sein Wappen versehen mit einer Inschrift. Heute ist das Gebäude in Privatbesitz (Abteistraße 26).

Die Schneidmühle ist abgegangen.

Gebaut zu Beginn des 18.Jahrhunderts war diese zu Zeiten des Klosters von früh bis spät in Betrieb. 9 Ochsen standen je zwei Stunden zum Treten der Mühle bereit. Heute ist das Gebäude in Privatbesitz und wird zu Wohnzwecken genutzt (Abteistraße 26).

Die ehemalige Wagenremise stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und wurde bald nach der Säkularisation umgebaut und erweitert. Auf der Südseite befand sich früher ein Bogen zur Ochsenmühle, den man ansatzweise noch erkennt. Heute ist das Gebäude in Privatbesitz und wird zu Wohnzwecken genutzt (Abteistraße 22).

Die Schweinestelle sind abgegangen.

Das Hühnerhaus ist abgegangen.

Dieses Gebäude in der Nähe des Leuchsenbaches wurde wohl erst im 18. Jahrhundert errichtet. Hier wurde das Essen für die Mägde und Knechte und Taglöhner des Klosters zubereitet. In weiteren 3 Abtei- und Konventsküchen wurde für die Geistlichen und Laienbrüder gekocht. Das Gebäude ist heute in Privatbesitz (Spendweg 3).

Das Feldhäuslein ist abgegangen.

Dieser zweigeschossige Bau wurde unter Abt Johann Nepomuk Pitius Ende des 18. Jahrhunderts errichtet. Wirtschaftliche Angelegenheiten und sonstige persönliche Anliegen der Untertanen wurden nicht im eigentlichen Klosterbereich, sondern vor der Klostermauer im Sekretariat erledigt. Heute ist das Gebäude in Privatbesitz (Abteistraße 5+7).

Dieses Gebäude wurde 1774 unter Abt Nepomuk Pitius von Lorenz Fink errichtet. Hier tagte das vogteiliche Pfortengericht. Heute ist das Gebäude in Privatbesitz (Frankenthaler Straße 1).

Aktuelles

Erlebnisführungen und aktuelle Informationen aus der Klosterlandschaft Langheim finden Sie unter: https://www.lichtenfels.de/klosterlandschaft-langheim